شؤون آسيوية – القاهرة – تودع مصر والصين عام 2024 بعلاقات تعاون ثنائي أقوى على مدار العقد الماضي بموجب اتفاقية عام 2014 لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وفي الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، شهد عام 2024 إنجازات مثمرة للتعاون بين مصر والصين في المجالات.

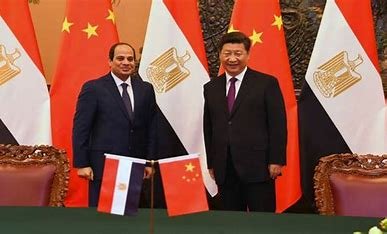

وفي أواخر مايو 2024، زار الرئيس الم عبد الفتاح السيسي الصين، حيث عقد محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وشارك في الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني-العربي.

وبعد المحادثات، شهد الرئيسان الصيني والمصري التوقيع على وثائق تعاون ثنائي في مختلف المجالات، وشمل ذلك خطة لتعزيز التعاون في البناء المشترك للحزام والطريق، والابتكار العلمي والتكنولوجي، والتعاون الاستثماري والاقتصادي.

وثمن الرئيسان توقيع البلدين على البرنامج التنفيذي للشراكة الاستراتيجية الشاملة للأعوام 2024-2028 في يناير 2024، وهو خارطة طريق للارتقاء بالعلاقات إلى مستوى أعلى تأسيسا على ما تحقق من إنجازات ملموسة خلال السنوات الماضية، بحسب بيان مشترك صدر في ختام الزيارة.

وقد أعرب السيسي عن تقديره للرئيس شي لطرحه سلسلة من المبادرات العالمية، وقال إن مصر مستعدة للعمل بشكل وثيق مع الصين في التعاون متعدد الأطراف لتقديم إسهامات إيجابية للسلام والتقدم للبشرية.

وفي 4 سبتمبر عام 2024، شارك رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي في منتدى التعاون الصيني -الإفريقي (فوكاك) في بكين.

وأكد مدبولي، في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) على هامش المنتدى، أن مصر والصين شكلتا إطارا للتعاون متعدد المستويات، مشيرا إلى خصوصية العلاقات الممتدة بين البلدين.

وشدد على أن “سعى مصر لتوطيد علاقات التعاون مع الجانب الصيني ينطبق عليه شعار تحقيق المكاسب للجميع دون استئثار طرف على حساب الآخر”، مضيفا أن “مصر تقدر ما حققته علاقات التعاون المصري الصيني من طفرة ملموسة في العقد الأخير”.

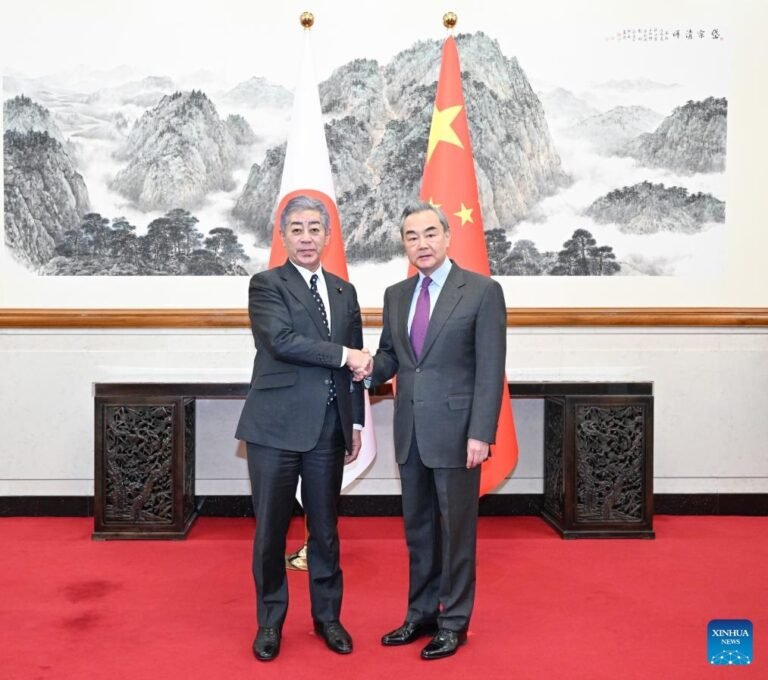

وقبل أسبوعين من نهاية العام، سافر وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي إلى بكين وترأس مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي الحوار الاستراتيجي بين البلدين في 13 ديسمبر الجاري.

وقال عبد العاطي في مؤتمر صحفي مشترك في ختام الحوار الاستراتيجي، إن “الصين شريك مقدر لمصر، وشريك لنا في عملية التنمية نعتز به، ونثمن دور الشركات الصينية في دفع عملية التحديث والتنمية في مصر”.

وأكد أن العلاقات مع الصين تشهد “تطورا ملموسا” في مجالات التعاون المختلفة وعلى رأسها التشاور السياسي بين البلدين والتقارب الشديد في مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وشددت الصين ومصر، في بيان مشترك في ختام الحوار الاستراتيجي، على “الدفع بالعلاقات الثنائية للمضي قدما نحو هدف أسمى يتمثل في إقامة المجتمع الصيني المصري للمستقبل المشترك نحو العصر الجديد”.

وكان زيارة الرئيس السيسي الأخيرة إلى الصين هي الثامنة وخلالها تم الاتفاق على أن يكون 2024 “عام الشراكة المصرية الصينية”، بحسب السفير على الحفني الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية.

وأضاف الحفني في تصريح لـ((شينخوا)) أن العلاقات بين مصر والصين تشهد منذ إطلاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2014 “تغيرا نوعيا” حيث انطلقت العلاقات في كافة الجوانب.

وأشار إلى أن مصر انضمت مطلع هذا العام لتجمع بريكس، وهذا أضاف بعدا آخر في العلاقات مع الصين، كما أنها عضو في مبادرة الحزام والطريق ومنتدى التعاون الأفريقي الصيني ومنتدى التعاون العربي الصيني.

وتابع أن العلاقات الثنائية بين مصر والصين قفزت بشكل كبير خلال العقد الماضي، ويجب أن يكون العقد القادم هو العقد الذهبي لهذه الشراكة بحيث يتم إطلاق العنان لهذه العلاقات.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر على مدار 12 عاما متتالية، وتشهد استثماراتها في مصر نموا متزايدا.

وخلال زيارته لبكين، شهد مدبولي توقيع عقود نهائية مع شركات صينية لتنفيذ مشروعات جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحسب بيان للحكومة المصرية.

وقال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن الاستثمارات الصينية تتزايد في مختلف القطاعات بالمنطقة، مما ينبئ بمستقبل واعد ومثمر للشراكة المصرية الصينية في المناطق الصناعية المحيطة بقناة السويس.

وأضاف جمال الدين، في مقابلة سابقة مع ((شينخوا)) أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت في العامين الماضيين استثمارات تزيد عن 6 مليارات دولار، 40 بالمئة منها صينية.

وأشار إلى محادثات مع شركة ((تيدا)) الصينية لتوسيع المنطقة الصناعية الصينية، البالغة 7.2 كيلو متر مربع، في مدينة العين السخنة شرق القاهرة بمقدار 3 كيلومترات أخرى لتكون قادرة على استيعاب صناعات جديدة.

وحتى يونيو 2024، استقطبت المنطقة الصناعية الصينية (تيدا) أكثر من 160 شركة تعمل في قطاعات مختلفة باستثمارات تجاوزت 3 مليارات دولار.

وخلال 2024، وضعت شركات صينية عديدة حجر الأساس لمصانعها في مصر مثل شركة ((إيليت سولار للطاقة الشمسية)) التي تستهدف تصنيع الخلايا الشمسية وأنظمة الطاقة الكهروضوئية، وشركة ((هينيواى)) المتخصصة في تصنيع أمتعة السفر، وشركة ((الصين القابضة للزجاج)) التي تستهدف إنشاء خط إنتاج للزجاج المسطح والكهروضوئي.

وافتتحت شركات أخرى مصانعها في مصر، مثل شركة ((هاير)) للأجهزة المنزلية التي افتتحت أول مجمع صناعي لها في مصر في مدينة العاشر من رمضان شمال شرق القاهرة.

ورأى الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين شهدت “نقلة نوعية” منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة قبل عشر سنوات.

وقال جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لـ ((شينخوا))، إن العقد الماضي شهد تعزيز العلاقات الثنائية في كافة القطاعات، وبدا ذلك واضحا في الارتفاع الكبير في حجم التبادل التجاري والاستثمارات الصينية في مصر ارتباطا باتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأضاف “نرى وجودا قويا للاستثمارات الصينية في العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس وفي البنية التحتية والصناعات الثقيلة ومشروعات الطاقة وغيرها”، وتابع أن “الاستثمارات الصينية تبدو أكثر عمقا وتأثيرا خلال العشر سنوات الأخيرة في كافة المجالات مما عزز الوجود الصيني في مصر بصورة كبيرة”.

وأردف أن “الصين هي الشريك الاقتصادي الأول لمصر على مدار العقد الأخير، وكل شهر يكون هناك وضع حجر الأساس لمشروع صيني جديد في مصر، والعلاقات الاقتصادية تزداد عمقا وتكاملا بين البلدين ومؤهلة لمزيد من النمو خلال الفترة المقبلة”.

المصدر: شينخوا